従業員を解雇するときは、正当な理由が必要です。客観的な解雇理由がなければ解雇が無効と判断されるケースもあります。さらに労使間のトラブルに発展したり、訴訟を起こされたりする可能性もあるため注意しましょう。

この記事では、解雇理由の必要性や正当性のある理由について紹介します。解雇の種類ごとに正当性のある理由を紹介しますので、ぜひ理解を深めておきましょう。

解雇理由とは?

解雇理由とは、企業が従業員との雇用契約を解約する理由のことです。勤務態度が悪い、犯罪行為があった、人員を削減する必要があるなど、さまざまな理由が考えられますが、正当性がなければ解雇は認められません。

ここでは解雇の法的な根拠や、正当な解雇理由の必要性について確認しておきましょう。

解雇とは?

解雇とは、従業員との雇用契約を一方的に解約し、会社を辞めさせる行為です。一方的な解約であるため、従業員の同意は必要ありません。

企業と従業員が互いに合意して退職する場合は「合意解約」、従業員の意思により退職する場合は「辞職」と呼ばれます。

解雇の法的な根拠

解雇の法的な根拠は、民法の第627条1項に記載されています。この条文によると、期間を定めない雇用契約を結んでいる場合、いつでも解約の申し入れをすることが可能です。(※1)

解約の申し入れは従業員側からでも企業側からでも問題なく、雇用契約は申し入れ日から2週間を経過すると終了します。

民法だけを見ると、いつでも解雇の決定ができるように思えますが、労働基準法の制約もあるため簡単に解雇できるわけではありません。

労働基準法の第20条には、従業員を解雇する際には30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払うべきことが記載されています。(※2)解雇予告手当とは、解雇予告の代わりに支払う手当のことで、平均賃金の30日分を支給しなければなりません。

さらに次の項目で解説するように、正当な理由がなければ解雇は認められないため注意しましょう。

(※1)e-GOV法令検索「民法」第六百二十七条一項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_8-At_627

(※2)e-GOV法令検索「労働基準法」第二十条(解雇の予告)

解雇するには正当な理由が必要

労働契約法の第16条には、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、処分が無効となることが記載されています。(※3)企業側が解雇の権利を濫用したと判断され、雇用契約を解約できないだけではなく、未払いの給与や慰謝料を請求されるケースもあるため注意が必要です。

解雇は従業員の生活に大きな影響を与える処分であるため、さまざまな法律により規制されています。数回の遅刻や欠勤など、小さな理由だけで解雇することは基本的にできません。

労使間のトラブルを防止するためにも、法律の基準に従って解雇が相当かを判断しましょう。

(※3)e-GOV法令検索「労働契約法」第十六条(解雇)

正当な理由は解雇の種類によって異なる

解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇といった種類があり、正当性があると認められる理由はそれぞれ異なります。解雇の種類によって、処分の重さや従業員へ与える影響が異なるからです。処分の重さに応じた解雇理由がなければ、解雇は認められません。

また、種類ごとの解雇理由は就業規則に明記しておくことが必要です。就業規則に記載がない場合、解雇が認められないケースもあるため注意しましょう。

就業規則のなかで理由を具体的に列挙しつつ、「その他、例示した内容に準ずるやむを得ない事由のある場合」などと記載し、幅広い状況に対応できるようにしておくことも重要です。

以下、それぞれの解雇における正当な解雇理由を紹介しますのでチェックしておきましょう。

普通解雇における正当な解雇理由

普通解雇とは、整理解雇や懲戒解雇に該当しない解雇のことです。懲戒解雇ほどの重大さはないものの、継続的な体調不良や無断欠勤によって労働力が提供されず、雇用契約を継続するのが難しいときなどに普通解雇が選択されます。

罰則的な処分である懲戒解雇とは異なり、普通解雇においては規定に従って退職金を支給するのが一般的です。ただし簡単に実施できるわけではなく、普通解雇が認められるためには以下のような理由が求められます。

1.勤務態度が悪い

上司の指示や会社の就業規則に従わないなど、勤務態度が悪いことは普通解雇を検討する大きな理由です。勤務態度が悪いと仕事の質が低下したり、顧客への対応で問題が発生したり、業務に対して多くの悪影響を与える可能性があります。

勤務態度が悪いからといって簡単に解雇できるわけではありませんが、上記のような問題が多発しており、指導をしても改善されない場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。

2.無断欠勤・遅刻が多い

正当な理由のない無断欠勤や遅刻が多い場合、解雇を検討することになるでしょう。無断欠勤や遅刻が頻発すると、労働力を提供してもらえないだけではなく、他の従業員のモチベーションに影響することもあります。

無断欠勤や遅刻によって普通解雇を検討する際は、その原因をヒアリングすることが大切です。病気が原因の場合は診断書の提出を求める、一時的に休職させるなど、適切な対応を取らなければなりません。

また、職場での人間関係やハラスメントが原因の場合は、企業側の環境改善が必要です。原因の把握や環境改善の努力をせずに解雇すると、処分が無効となる可能性もあるため注意しましょう。

3.体調不良が続いている

体調不良が続いており業務に支障が出ていることも、普通解雇を検討する理由のひとつです。体調不良による欠勤や早退が多いと、入社時に予定していた仕事を任せることができず、雇用契約に従って労働力を提供してもらえません。体調不良が一時的なものではなく、数ヶ月に及ぶ場合は解雇を検討しましょう。

ただし、体調不良の原因が企業側にある場合は、労働災害に該当する可能性があります。業務のなかで負傷したり病気になったりしたときは、療養のための休業期間とその後30日間は解雇できないため注意が必要です。

4.上司・同僚とのトラブルが頻発している

上司や部下、同僚とのトラブルが頻発していると、職場の人間関係が悪化し、業務の生産性が低下してしまう可能性もあります。社内の秩序を維持するため、いじめや金銭的なトラブルなどが多い場合は、解雇を検討することになるでしょう。

とくにセクハラやパワハラといった行為に加担している場合は、他の従業員が働きにくくなるため注意しなければなりません。関係者に事情を聞いたり、繰り返し指導をしたりしても状況が改善しない場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。

5.協調性がない

協調性がないことも普通解雇を検討する理由のひとつです。仕事を進めるうえでは、上司や同僚とコミュニケーションを取り、協力体制を構築することが欠かせません。協調性がないと職場の雰囲気が悪くなったり、仕事の効率が低下したりするケースもあるでしょう。

とくに医療や介護の現場では、協調性の欠如により利用者の命に関わることもあります。協調性のない従業員に対しては、まずは注意や指導をすることが必要です。しかし、繰り返し指導しても協力する意思が見られない場合は、解雇が認められるでしょう。

6.能力が不足している

能力不足により解雇を検討することもあります。入社時に期待していたほどの能力を発揮してくれない場合、思うように業務が進まず、ほかの従業員に迷惑がかかるケースもあるため、解雇を検討することになるでしょう。

ただし、業務に慣れていないために能力を発揮できていない可能性もあるため、まずは適切な指導やサポートを行うことが重要です。状況を確認せずに解雇してしまうと、不当解雇と判断される可能性があるため注意しなければなりません。

整理解雇が認められるための要件

整理解雇とは、業績不振や事業縮小など、経営上の理由で雇用契約を解約することです。業績が悪化したことで従業員を減らす必要がある場合などに、整理解雇が実施されます。

整理解雇においては従業員側に問題はないため、基本的には規定に従って退職金を支給しなければなりません。また、以下の要件を満たす必要があります。

- 人員を削減する必要がある

- 解雇以外の方法を検討済みである

- 人選の合理性がある

- 従業員との協議が行われている

4つの要件すべてを満たす必要はありませんが、満たしている項目が多いほど、整理解雇の正当性が認められやすいでしょう。それぞれの要件の詳細は以下のとおりです。

1.人員を削減する必要がある

整理解雇の正当性が認められるためには、人員削減の必要があることが重要です。売上が大幅に減ったために人件費を削減する必要がある、事業縮小に伴い支店を閉鎖するなどの理由があれば、整理解雇が認められやすいでしょう。

複数の事業を行っている場合は、対象となる事業が赤字になっているなどの理由が必要です。ただし、企業全体の経営状況が悪くない場合や、従業員を解雇したにもかかわらず新しい人材を採用している場合は、整理解雇の正当性が認められないケースもあります。

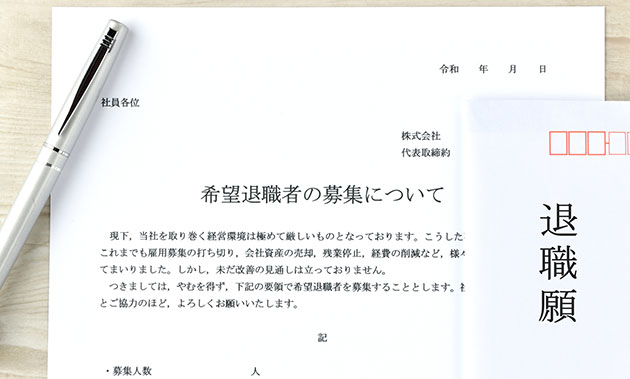

2.解雇以外の方法を検討済みである

整理解雇を実施する前に、解雇以外の方法を検討しておきましょう。新しい人材の採用を中止する、役員報酬を減額する、早期退職者を募集するなど、できる限り経費を削減する努力をすることが大切です。

必要に応じて、会社の資産を売却して経営状況を改善することも検討しましょう。さまざまな方法を検討し尽くした状態であれば、整理解雇の正当性が認められやすくなります。

3.人選の合理性がある

整理解雇が正当であると認められるためには、人選の合理性も重要です。業績が悪化したからといって、単純な好き嫌いで解雇する従業員を選ぶなど、合理的な理由なく辞めさせることはできません。

整理解雇を実施するときは、解雇する従業員をどのような基準で選ぶのか、社内のルールを確認しましょう。恣意的な基準で従業員を選んでいないか、基準に従った人選が行われているか、確認したうえで解雇を進めることが必要です。

4.従業員との協議が行われている

整理解雇を行うときは事前に従業員へ説明し、解雇の内容について協議しておきましょう。整理解雇を実施する理由や必要性、人選の基準などについて、会議で説明したり文書で周知したりすることが大切です。

解雇は従業員へ大きな影響を与えるため、自分も解雇されるのではないかと不安を感じるケースもあります。前向きに働いてもらうためにも、整理解雇の対象となる従業員はもちろん、社内やチーム全体へ周知するとよいでしょう。

従業員の代表や労働組合と協議を行ったうえで、解雇を決定することも重要です。

懲戒解雇における正当な解雇理由

懲戒解雇とは、重大なルール違反や犯罪行為があった際に選択する解雇方法です。従業員に対する制裁的な意味が強く、普通解雇や整理解雇とは異なり、基本的には退職金を支給することはありません。

また、懲戒解雇は懲戒処分のひとつとして位置付けられます。減給や出勤停止といった懲戒処分のなかで最も重い処分であるため、簡単には実施できません。懲戒解雇された従業員は再就職が難しくなる場合もあるため、ほかの解雇方法よりも厳格な基準が設けられています。

以下、懲戒解雇における正当な解雇理由を見ていきましょう。

1.与えられた職務を果たしていない

与えられた職務を果たしていないことは、懲戒解雇を検討する理由のひとつです。職務怠慢により会社に大きな損害が出ている場合などは、懲戒解雇を検討することになるでしょう。

ただし、期待していたほどの能力を発揮してくれないなど、小さな理由で懲戒解雇することは基本的にはできません。

単純な能力不足であれば、前述の普通解雇が妥当であるケースもあります。また、懲戒処分のなかでも減給や降格といった処分が適切である可能性もあるでしょう。懲戒解雇は最も重い処分であるため、慎重に判断することが重要です。

2.注意しても勤務態度が改善されない

繰り返し注意や指導をしても勤務態度が改善されない場合は、懲戒解雇を検討することになるでしょう。ただし、勤務態度が悪いからといって、注意や指導をせずに解雇することは認められません。

正当な理由のない無断欠勤が続いており出勤の督促にも応じない、遅刻や早退を繰り返しており注意しても改善されないなど、重大なルール違反がある場合にのみ懲戒解雇の対象となります。

就業規則に記載された理由に該当するかを確認したうえで、懲戒解雇するかどうかを慎重に判断しましょう。

3.犯罪行為がある

犯罪行為があった場合は、懲戒解雇が認められやすいでしょう。傷害事件を起こした、会社の金を横領した、会社内で盗聴を行ったなど、従業員が重大な犯罪に関わったときは懲戒解雇の対象となります。

ただし、懲戒解雇が認められるかどうかは個別の事情によっても異なるため、判断に迷ったときは弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

正当な解雇理由がないことによるリスク

正当な解雇理由がないことには、次のようなリスクがあります。

- 訴訟を起こされるリスク

- 金銭的なトラブルに発展するリスク

- さまざまな対応に追われるリスク

- 企業のイメージが悪くなるリスク

それぞれの問題について詳しく確認しておきましょう。

1.訴訟を起こされるリスク

正当な理由もなく従業員を解雇すると、不当解雇として訴訟を起こされる可能性があります。裁判になると、出廷したり解雇に関する証拠を提出したりするなど、業務外の対応が増えてしまいます。訴訟に関する知識がなく、対応に困ってしまうケースもあるでしょう。

2.金銭的なトラブルに発展するリスク

従業員を不当解雇すると、金銭的なトラブルに発展する可能性もあります。裁判で負けると、解雇から復職までの期間に発生する給与を従業員へ支払わなければなりません。

状況によっては慰謝料を請求されるケースもあるでしょう。また、弁護士に依頼するための費用や、業務がストップすることによる損害などにも注意が必要です。

3.さまざまな対応に追われるリスク

さまざまな対応に追われるリスクについても考えておかなければなりません。前述のとおり、裁判が始まると証拠資料を提出したり、証人として出廷したりする必要があります。会社の代表者はもちろん、同じ部署の従業員の出廷を求められるケースもあり、業務が止まってしまうこともあるでしょう。

仮に弁護士に依頼するとしても、打ち合わせや証拠資料の準備といった作業は発生します。業務全体に大きな影響が出るため、不当解雇とならないよう十分に注意しましょう。

4.企業のイメージが悪くなるリスク

裁判に負けると、企業のイメージが悪くなる可能性もあります。裁判の結果は一般に公開されるため、不当解雇を行った企業と見なされ、クライアントやサービス利用者との関係が悪化するかもしれません。

さらに採用活動に悪影響が出る可能性もあります。不当解雇を行うような企業には就職したくないと考える人が増え、応募者が集まらなくなるケースもあるでしょう。

解雇理由の正当性がないケース

前述のとおり、不当解雇にはさまざまなリスクがあります。以下のような理由で解雇すると、正当性がないと判断され、トラブルにつながる可能性が高いため注意しましょう。

1.国籍や信条を理由とした解雇

国籍や信条、社会的な身分を理由とした解雇は、労働基準法の第3条によって制限されています。(※4)

解雇はもちろん、国籍や信条によって賃金や労働時間に差を付けるなど、差別的な扱いをすることは禁止されているため注意しましょう。

(※4)e-GOV法令検索「労働基準法」第三条(均等待遇)

2.性別を理由とした解雇

性別を理由とした解雇は、男女雇用機会均等法の第6条によって制限されています。(※5)

雇用や昇進、契約更新などについて、企業側は、性別によらず均等な機会を与えなければなりません。また同法の第9条によって、結婚や出産を理由とする女性従業員の解雇も規制されています。性別によって不利益が出るような扱いは、避けるようにしましょう。

(※5)e-GOV法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第六条(性別を理由とする差別の禁止)

https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113#Mp-Ch_2-Se_1-At_6

3.休暇を取得したことを理由とする解雇

休暇を取得したことを理由として、解雇することもできません。たとえば、有給休暇を取ることは従業員の権利であるため、特別な事情がある場合を除き、従業員が希望するタイミングで取得させましょう。休んだことを理由に解雇するなど、不当な扱いをすることも禁止されています。

また、育児休暇や介護休暇を取得したことを理由とする解雇は、育児介護休業法の第10条や第16条によって制限されています。(※6)解雇以外の不当な扱いも禁止されているため、条文をしっかりと理解しておきましょう。

(※6)e-GOV法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第十条、第十六条(不利益取扱いの禁止)

4.労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇

違法な残業などについて、労働基準監督署に申告したことを理由として解雇することもできません。従業員を不当に扱うのではなく、社内の環境を改善する努力が求められます。

ここで紹介した以外にも、裁判員制度に参加するために休暇を取得したことや、裁量労働制を拒否したことなどを理由とした解雇も認められないため注意しましょう。

労働者へ解雇理由を通知するときの注意点

労働者へ解雇理由を通知するときは、次のような点に注意が必要です。

1.求めに応じて解雇理由証明書を発行する

解雇する従業員から求められた場合は、解雇理由証明書を発行しなければなりません。解雇理由証明書とは、雇用契約を解約する理由を記載した書類のことです。

請求がない場合は発行する必要はありませんが、求められた場合はすみやかに作成して交付する必要があります。対応しないと30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意しましょう。

2.解雇理由証明書には必要事項のみを記載する

解雇理由証明書には、解雇理由のみを簡潔に記載しなければなりません。従業員が解雇理由証明書を新しい職場に提出したり、裁判の証拠として利用したりする可能性があるからです。

解雇理由以外の内容を書くと、従業員の不利益になるケースもあるため、適切に対応しましょう。

3.解雇理由を後付けすることはできない

解雇理由証明書を発行した後で、その他の理由を追加することはできません。たとえば、従業員に対して口頭で他の解雇理由を伝えたとしても無効となります。仮に後付けした理由が事実であっても、解雇の正当な理由としては認められないため注意しましょう。

解雇理由の正当性を証明するためのポイント

ここまで解説したとおり、解雇は従業員に対する重い処分であるため、正当な理由がなければ認められません。また、解雇理由の正当性を証明できなければ、労使間のトラブルが発生したり、裁判で不利になったりするため注意しましょう。

解雇理由の正当性を証明するポイントは以下のとおりです。

1.音声を録音しておく

解雇理由の正当性を証明するためには、従業員とのやり取りを録音しておくことが重要です。たとえば、勤務態度が悪いことを理由に解雇する場合は、適切な指導を行った記録を残しておく必要があります。口頭で注意や指導をする場合は、音声を録音しておきましょう。

2.報告書やメモを作成しておく

音声以外では、報告書やメモを作成しておくことも大切です。口頭での注意だけではなく、書面での指導を行えば証拠として役立つでしょう。メールやチャットの記録を残しておくことや、プリントアウトして保管しておくことも有効です。

3.注意や指導をした経緯をまとめておく

上記のような証拠を残しつつ、その経緯をまとめておくとよいでしょう。注意をした日時や指導を担当した従業員名、改善されたかどうかなどをまとめておけば、解雇理由の正当性を証明するのに役立ちます。

正当性のある理由をもとに解雇を検討しよう!

今回は、解雇理由の必要性や解雇するときの注意点を解説しました。解雇は、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つに分類され、解雇の種類ごとに正当であると認められる理由は異なります。

従業員の勤務態度が悪いなど、問題があればすぐに解雇できると考えがちですが、解雇は従業員の生活に大きな影響を与えるため簡単には実施できません。

解雇することが妥当であるか、解雇理由が就業規則に記載されているかなど、さまざまな視点で検証してから雇用契約を解約しましょう。