長時間労働や過度なストレスによりメンタルヘルス不調が発生すると、従業員が働けなくなったり、労働災害が発生したりする可能性もあります。企業としてはメンタルヘルス対策を徹底することで、従業員が安心して働ける職場環境を構築しなければなりません。

この記事では、メンタルヘルス対策の重要性や具体例を紹介します。厚生労働省が示す4つのケアの内容についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

メンタルヘルス対策は企業の義務

メンタルヘルスとは、心や精神が健康な状態にあることです。メンタルヘルスの不調は重大な精神障害や労働災害につながる可能性もあるため、企業は従業員の心の状態について十分に注意しなければなりません。

ここでのメンタルヘルス不調とは、うつ病や適応障害といった病気だけではなく、過剰なストレスが溜まった状態や強い不安を感じている状態なども含みます。適切なメンタルヘルス対策を講じることは、法律によって定められた企業の義務でもあるため、しっかりと対応していきましょう。

メンタルヘルス対策に関する法律

メンタルヘルス対策に関する法律としては、労働契約法や労働安全衛生法が挙げられます。以下、それぞれのルールについて見ていきましょう。

(1)労働契約法による安全配慮義務

企業は労働契約法に則り、従業員が安全に働けるよう配慮しなければなりません。同法第5条には、企業の安全配慮義務について明記されています。(※1)

危険な作業や有害物質といった身体面への配慮だけではなく、精神面への配慮も含まれるため、従業員が安心して働けるようメンタルヘルス対策をしっかりと検討しましょう。労働契約法による罰則規定はありませんが、民法に基づく不法行為責任(第709条)や使用者責任(第715条)が問われ、企業に損害賠償が命じられた判例も存在します。(※2)

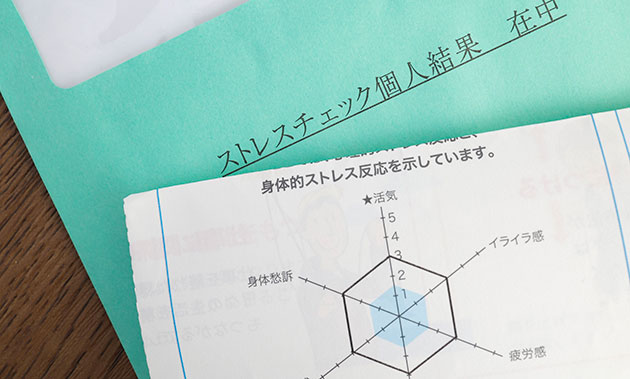

(2)労働安全衛生法によるストレスチェック

従業員数が50人以上の事業場は、労働安全衛生法に従ってストレスチェックを実施しなければなりません。(※3)ストレスチェックとは、精神の状態や職場の人間関係に関する質問に答えてもらい、従業員のストレス状況を分析する調査です。

ストレスチェックを実施すれば、従業員は自分の精神状態を客観的に把握でき、企業側はメンタルヘルス不調の発生を未然に防止できます。1年以内ごとに1回実施する必要があるため、忘れないようにしましょう。

(3)厚生労働省による指針

さらに厚生労働省は、従業員の心の健康を維持するための指針を発表しています。(※4)この指針は労働安全衛生法に基づくものであり、企業におけるメンタルヘルス対策が適切に実施されるよう、基本的な方法などを定めたものです。

指針のなかで、メンタルヘルス対策は中長期的視点で継続的かつ計画的に実施することが重要であるとされています。また、従業員の意見を聞きながら、職場の実態に合った対策を検討することも重要です。

具体的には、以下4つのケアを推進することが求められます。

- セルフケア

- ラインによるケア

- 産業保健スタッフ等によるケア

- 事業場外資源によるケア

それぞれの具体的な内容については、後ほど詳しく解説します。

メンタルヘルス対策の重要性

ここまで解説したとおり、メンタルヘルス対策は法律による義務であるため、しっかりと実施することが大切です。さらに以下のような効果も期待できるため、適切なメンタルヘルス対策を実施しましょう。

(1)モチベーションの維持

メンタルヘルスの不調が発生すると、従業員のモチベーションや業務効率が低下してしまいます。集中力や判断力が低下することでミスが増えたり、大きな事故につながったりするケースもあるでしょう。

働きすぎや過度なストレスによってメンタルヘルスが崩れてしまうこともあるため、ストレスチェックの実施や相談窓口の設置など、事前に対策を講じておくことが重要です。

(2)離職の防止

メンタルヘルスの不調によって、従業員が離職してしまうケースもあります。少子高齢化による労働力不足が進むなか、人材の流出は企業にとって大きな損失です。

また、離職率が高まると企業のイメージが悪くなり、採用活動がうまく進まなくなる可能性もあります。優秀な人材に長く働いてもらい、事業を継続的に展開していくためにも、メンタルヘルス対策を徹底していきましょう。

メンタルヘルス対策における3つの段階

厚生労働省は「職場における心の健康づくり」のなかで、メンタルヘルス対策を行ううえでは以下3つの予防が重要であることを示しています。

- 一次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する

- 二次予防:メンタルヘルス不調に対して適切な措置を行う

- 三次予防:メンタルヘルス不調となった従業員の復帰を支援する

それぞれの内容は以下のとおりです。

一次予防

一次予防とは、職場でメンタルヘルス不調が発生しないように対策を講じることです。具体的には、ストレスチェックの実施、ストレスマネジメント研修の開催、職場環境の改善などが挙げられます。

前述のとおり、ストレスチェックは労働安全衛生法に従って正しく実施しなければなりません。また、従業員自身がストレスや疲労について理解し、適切なセルフケアを行えるよう、研修や教育を実施することも大切です。

職場環境や人間関係にも留意しましょう。過度な残業や人間関係の悪化、ハラスメントなどが原因で、メンタルヘルス不調が発生する可能性もあります。勤怠管理の徹底による労働時間の把握、業務の再配分による過労の防止、ハラスメント防止研修の実施などの対策を検討しましょう。

二次予防

二次予防とは、従業員のメンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行うことです。具体的には、産業医による面談の実施、気軽に相談できる窓口の設置などが挙げられます。社内での対応が難しい場合は、メンタルヘルス専門の外部サービスを利用するとよいでしょう。

メンタルヘルス不調に早期に気づいて対応できれば悪化を防止できるため、従業員自身がすぐに相談できる窓口を設置しておくことはとても重要です。また、普段からコミュニケーションを取って職場の人間関係を構築しておくことも、メンタルヘルス不調の早期発見につながります。異変に気づいたときにお互いに声をかけたり、産業医との面談につなげたりできる関係性をつくっておくとよいでしょう。

三次予防

三次予防とは、メンタルヘルス不調となった従業員の職場復帰を支援することです。具体的には、職場復帰支援プランの作成、精神的なフォロー、業務量や労働時間の調整などが挙げられます。

メンタルヘルス不調によって休職した従業員は、早く復帰したいという焦りや復職することへの不安を感じていることが多いでしょう。上司や同僚に迷惑をかけたことを気にしているケースもあります。精神的なストレスにより、メンタルヘルス不調が再発してしまう可能性もあるため、適度なコミュニケーションにより負担を与えないようにすることが大切です。

厚生労働省が示すメンタルヘルス対策における4つのケア

メンタルヘルス対策においては、以下4つのケアが重要です。それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

1.セルフケア

セルフケアとは、従業員自身でストレスや疲労に対処することです。自分自身の心の状態を把握して早期に対処できれば、メンタルヘルス不調を防止できるでしょう。

ただし、ストレスやケアの方法に関する知識がないと、適切に対処することはできません。企業としては、ストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修などを実施して情報提供を行うとよいでしょう。心の状態を把握するためのストレスチェックも重要です。

2.ラインによるケア

ラインによるケアとは、管理監督者が部下のメンタルヘルス不調に対処することです。遅刻・早退・無断欠勤が増える、職場での会話が少なくなる、ケアレスミスが増えるなど、普段とは異なる状態が見られる場合、メンタルヘルスが悪化しているかもしれません。

部下の話を聞いたり、必要に応じて業務を調整したりして、状況の改善に努める必要があります。管理監督者が適切な対応を行えるよう、メンタルヘルス管理研修などを実施することも重要です。

3.産業保健スタッフ等によるケア

セルフケアやラインによるケアでは対処できない場合、産業保健スタッフの力を借りる必要があります。産業保健スタッフとは、産業医、保健師、衛生管理者などのことです。

産業保健スタッフは、専門的な知識をもとに従業員や管理監督者をサポートします。具体的には、メンタルヘルス対策の計画立案、職場復帰におけるサポート、事業場外資源とのネットワーク形成などを行います。

4.事業場外資源によるケア

事業場外資源によるケアとは、メンタルヘルスの専門知識をもつ外部サービスを利用して対処することです。社内で対応するのが難しい場合や、従業員が社内での相談を希望していない場合などは、事業場外資源によるケアを検討しましょう。

人間関係などを気にして社内では相談しにくいケースもあるため、事業場外資源によるケアもうまく活用することが重要です。

メンタルヘルス対策の具体例

ここでは、メンタルヘルス対策の具体例を紹介します。どのような対策を実施すべきか悩んでいる場合は、ぜひ参考にしてください。

1.ストレスチェックを実施する

ストレスチェックは、従業員の心の状態を客観的に把握するうえで重要です。ストレスに関する簡単な質問に回答してもらい、結果を集計・分析することで、メンタルヘルス不調を早期に発見できます。企業全体のストレスの傾向を把握するためにも役立つでしょう。

2.メンタルヘルス研修を開催する

メンタルヘルス研修を開催し、ストレスへの対応やセルフケアの方法について学んでもらうことも大切です。また、管理監督者向けの研修により、部下をサポートするための方法を習得してもらうとよいでしょう。社内で研修を開催するのが難しい場合は、外部の専門機関に依頼するのもおすすめです。

3.相談窓口を設置する

社内に相談窓口を設置することも重要なメンタルヘルス対策のひとつです。メンタルヘルスの不調を感じていたとしても、どこに相談すべきかわからない従業員もいるでしょう。

メンタルヘルスの相談を受け付ける専門の窓口を設置しておけば、従業員が気軽に相談できるようになり、休職や離職を防止することが可能です。相談窓口を設置したときは、その存在を従業員へ周知しておきましょう。

4.就業規則を見直す

メンタルヘルス不調に適切に対応するため、就業規則を見直しておきましょう。たとえば、休職するときの手続き方法や、復職するときのサポート内容について明記されていない可能性もあります。

ルールや手続きの流れが曖昧になっていると、うまく対応できず現場が混乱するケースもあるでしょう。従業員ごとに異なる対応をすることで不満が生じたり、労使間のトラブルに発展したりする可能性もあります。メンタルヘルス不調にスムーズに対応できるよう、社内のルールを整備しておくことが重要です。

5.コミュニケーション活性化を図る

コミュニケーションの活性化を図ることもメンタルヘルス対策のひとつです。普段からコミュニケーションを取っておくことで、従業員の不調や変化を早期に発見できます。また、気軽に相談できる関係性をつくっておけば、メンタルヘルスの悪化を防止しやすくなるでしょう。

在宅勤務やリモートワークなどを採用している場合は、とくにコミュニケーションの機会が減るため注意が必要です。定期的にオンラインミーティングを実施する、出社日を設定するなど、コミュニケーションの機会をつくるようにしましょう。

メンタルヘルス対策を徹底して従業員の離職を防止しよう!

今回は、メンタルヘルス対策の重要性や具体的な取り組み内容などを紹介しました。メンタルヘルス対策を実施することは、法律によって定められた企業の義務です。とくにストレスチェックは労働安全衛生法によって義務付けられているため、忘れずに実施しましょう。

そのほか、相談窓口の設置、コミュニケーションの活性化などの対策も重要です。適切なメンタルヘルス対策を実施して、従業員の休職や離職を防止しましょう。

(※1)e-GOV法令検索「労働契約法」

(※2)東京都労働相談情報センター「使用者の安全配慮義務」

https://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.lg.jp/mental/line_care/law/abor.html

(※3)厚生労働省「ストレスチェック制度について」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_mental_0003.html

(※4)厚生労働省「職場における心の健康づくり」